こんばんは。

こんばんは。ひと気のない道を好むtanayasu99(たなやす)です。

あちこちでニラの花が見かける季節になってきたんだなぁー彼岸花もそろそろかなとか思ったり😏。

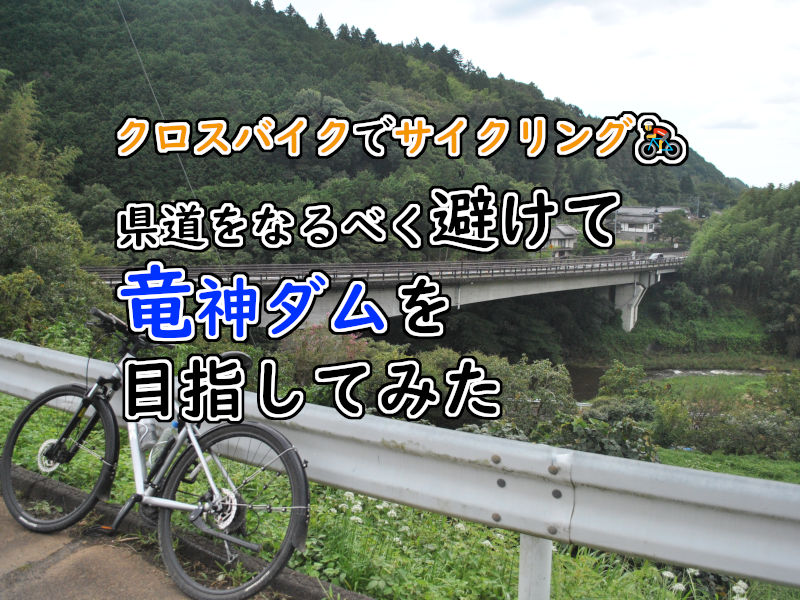

あんまり行く気スイッチがオンになっていなかったのですが、久慈川サイクリングコース終点の地からさらに山田川沿いに北上したら、「よし亀ヶ淵まで行くぞ🚴」となった話です。がしかし、今回も長くなったのでこの記事では「新落合橋辺りから久慈川沿い、後になるべく山田川沿い、県道回避しながら走ってみた」というお話です🚴。

新落合橋

定期のような気まぐれな観察👀。あ、これ、もう渇水期に入るまで工事始まらないパターンだなと😣。

工事が中断した時期から、なんども増水しているので、なかなか良いタイミングだったのかなって思う😐。

八幡橋

まだ入札開始していない八幡橋。。。発注見通し一覧にはだいぶ前から見かけていたような気がするけど😶。

「令和3年度4月期公共工事の発注の見通し」を見ると、第2四半期に入札予定となっているので、着工までだいぶ先っぽいなぁ🤔。周辺の堤防工事もあるから同時進行出来ないとかありそう?

久慈川右岸7.0km~9.1km通行止め

「築堤・護岸工事」「令和4年3月31日まで」の所🚧。

予算決めの都合っぽい匂いがしますが、工事は着々と進んでいるので、表示のとおり完了することを期待しています。

ついでに迂回した先(反対側)にて。ゲートねぇーし。。。だからウォーキングやランニングしている人がいたのか。

以前はこんな感じでした👇。

Use Up Life

https://tanayu99-life.blogspot.com/2021/02/EnjoyCloseRoad.html#toc_headline_1

真弓山ふもと「行き止まり」

幸久橋跡で休憩

ニラの花が群をなして咲いていました😁。

蝶々も休憩中?

進展なき新川戸橋

発注見通し一覧にないから、期待していなかったけど、やっぱり進展なし。

安定の「通行止め」🚧。

久慈川サイクリングコース終点の地

除草作業していたと思いますが、また伸びてきましたね😣。

5月に立ち寄った頃と比べるとこんな感じ👇。

久慈川サイクリングコースと名付けられつつも、終点の地は久慈川水系(久慈川に合流する川)として山田川・常井橋付近にある。以前はその上流もサイクリングコースと思しき看板があったようですが、今は見かけることはありません。

久しぶりに...走りに行くか、竜神ダム、さらに亀ヶ淵へ...道なりを想像し検討し、ここでスイッチが入りました🚴。

なるべく山田川沿いを走る

終点の地から引き続き山田川沿いに走るのはそんなに難しくなく、ところどころ木橋(流れ橋・地獄橋)が見られて、なかなか楽しい区間です😁。

(山田八景巡りとかやってみれば良いのになぁ...計画したままでした。)

川沿いルートは、和田交差点付近で一旦きれちゃうんですけどね😅。

松平交差点からしばらく先にて、旧道のような農道のような狭き道を行く🚴。

以前は早々に県道へ復帰した事もありましたが、今回はさらに県道をさらに避けて行ってみようかと企みました😁。

平均勾配1%って...平均化おそろしい😔。...アップもあれば、ダウンもなかなかだったからか、プラマイゼロな勢いだなぁ💦。

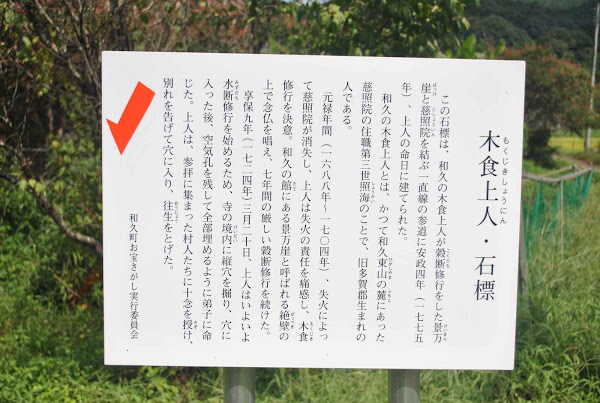

和久町お宝さがし解説板:木食上人・石標

せっかくだし、解説板を読みながら進んでみようかと🙄。(時間も体力もないんだけど。。。)

常陸太田市和久町=わぐちょう。ちょっと読み方に自信が無くて郵便局のWebページで確認してみたり💦。

現存する「石標」を見て行くわけですが、内容がシリアスです😨。

そこまで責任を痛感しなくても。昔の人って凄いよな。。。一瞬だけ、命の使い方を考えたのでした。

| 木食上人・石標 |

|---|

| この石標は、和久の木食上人(もくじきしょうにん)が穀断修行をした景万崖(けいまんばっけ)と慈照院(じしょういん)を結ぶ一直線の参道に安政4年(1775年)、上人の命日に建てられた。 和久の木食上人とは、かつて和久東山の麓にあった慈照院の住職第3代照海(しょうかい)のことで、旧多賀郡生まれの人である。 元禄年間(1688年~1704年)、失火によって慈照院が消失し、上人は失火の責任を痛感し、木食修行を決意。和久の館にある景万崖と呼ばれる絶壁の上で念仏を唱え、7年間の厳しい穀断修行を続けた。 享保9年(1724年)3月20日、上人はいよいよ水断修行を始めるため、寺の境内に縦穴を掘り、穴に入った後、空気孔を残して全部埋めるように弟子に命じた。上人は、参拝に集まった村人たちに十念を授け、別れを告げて穴に入り、往生をとげた。 和久町お宝さがし実行委員会 |

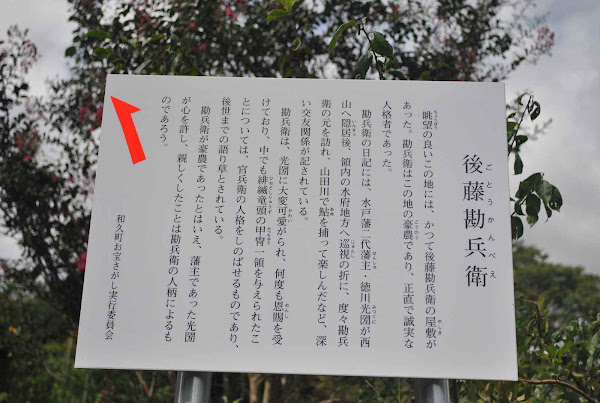

和久町お宝さがし解説板:後藤勘兵衛

こちらは「後藤勘兵衛」さんの人柄が垣間見える様子が書かれています。パッと見、眺望の良い所に屋敷があった話かと思いきや、ボリュームが全然違いました🤣。

豪農という他に人格的にも良く、水戸の德川光圀公にとても気に入られていたようです😲。

| 後藤勘兵衛 |

|---|

| 眺望の良いこの地には、かつて後藤勘兵衛の屋敷があった。勘兵衛はこの地の豪農であり、正直で誠実な人格者であった。 勘兵衛の日記には、水戸藩二代藩主・徳川光圀が西山へ隠居後、領内の水府地方へ巡視の折に、度々勘兵衛の元を訪れ、山田川で鮎を捕って楽しんだなど、深い交友関係が記されている。 勘兵衛は、光圀に大変可愛がられ、何度も恩賜を受けており、中でも緋縅竜頭(ひおどしりゅうず)の甲冑一領を与えられたことについては、官兵衛の人格をしのばせるものであり、後世までの語り草とされている。 勘兵衛が豪農であったとはいえ、藩主であった光圀が心を許し、親しくしたことは勘兵衛の人柄によるものであろう。 和久町お宝さがし実行委員会 |

和久町お宝さがし解説板:光圀老梅

一般宅の敷地内にあるようにしか見えなかったので、あんまり観察することはせず、早々に立ち去りました🐒。解説板の後ろに見えるのがその「梅」だそうです。

| 光圀老梅 |

|---|

| この梅古木は、かつて水戸藩の二代藩主であった徳川光圀より贈られたものといわれている。 両隣の後藤勘兵衛宅や造り酒屋に度々訪れていた光圀は、この地を大変気に入り、四季を感じられるようにと梅の苗木が贈られた。 光圀は雅号を梅里(ばいり)と名乗っていたことからもわからるように、梅をこよなく愛していた。 推定樹齢330年ほどであり、今もなお和久町の四季に彩りを添えている。 和久町お宝さがし実行委員会 |

和久町お宝さがし解説板:天王様、二十三夜講、湯殿山、小原神社

なにやら、たくさん並んでいます😲。

基本的な解説が書かれていて、たまに見かける「〇○○夜講」石碑の習わしが分かってスッキリするかも。

| 天皇様、二十三夜講、湯殿山、小原神社 |

|---|

| 天皇様とは、牛頭天王(ごずてんのう)のことで、各地で祀られている。疫病を払うとされていて、祭事は他の祭りと併せて天まつり(花まつり)が4月15日ごろ(近年は土日に合わせて実施)、夏まつり(夜まち)が旧暦6月21日に行われている。 二十三夜講は、二十三夜の夜に行われる「月待ち講」のこと。特定の月令の夜に、人々が寄り合い、飲食をしながら月が出るのを待つ講中で、これらを行った人々が供養のしるしとして建立した。 湯殿山は、出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の一つ。山岳信仰の対象で、山自体に神が鎮まるものとされ、各地で講が設けられ、これらを祀った。現在も出羽三山への信仰は根強く続いている。 小原神社は、客神社(まろうどじんじゃ)ともいわれ、祭事にあたり、お客様として迎え入れる神様といわれている。鳥取県南部町のほか、近隣には、笠間市や那珂市にも建立されている。 和久町お宝さがし実行委員会 |

この後、県道33号に入りますが、再び離脱っ🤣。

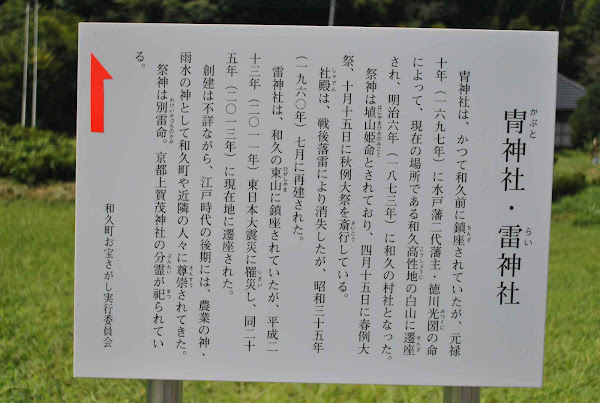

和久町お宝さがし解説板:冑神社・雷神社

冑神社と雷神社について書かれている😏。残念ながら首を回したぐらいでは鳥居すら見つけられず😩。

👆のぼりポールが見えるぐらい。ちょっと歩いてみましたが「ここから行けそうだな。よし次行こう。」ってなりました(笑)。

解説板はこんな感じ👇。

| 冑神社・雷神社 |

|---|

| 冑神社(かぶとじんじゃ)は、かつて和久前に鎮座されていたが、元禄十年(1697年)に水戸藩二代藩主・徳川光圀の命によって、現在の場所である和久高性地(こうしょうじ)の白山に遷座され、明治6年(1873年)に和久の村社となった。 祭神は埴山姫命(はにやまひめのみこと)とされており、4月15日に春例大祭、10月15日に秋例大祭を斎行している。 社殿は、戦後落雷により消失したが、昭和35年(1960年)7月に再建された。 雷神社(らいじんじゃ)は、和久の東山に鎮座されていたが、平成23年(2011年)東日本大震災に罹災し、平成25年(2013年)に現在地に遷座させられた。 創建は不詳ながら、江戸時代の後期には、農業の神・雨水の神として和久町や近隣の人々に尊崇されてきた。 祭神は別雷命(わけいかづちのかみ)。京都上賀茂神社の分霊が祀られている。 和久町お宝さがし実行委員会 |

よく通過する橋を遠くから見る

やべぇ登り道が多いかも🥵。竜神ダムへ向かう体力が!って心配になりつつも進行し続ける😇。時折見晴しが良くて山々な風景を満喫しながら走る。そして、あれ?あの橋はもしかして!

県道33号、山田川に架かる「新永久橋」を遠くから見るとは思っておらず、少し感動✨。

あの消防署もこんな感じで遠くに見られます👀。(常陸太田市北消防署)

さらに登り進むと、分岐点でこんなカーブミラーが...。「意注↓」...下に何かあるのかだろうか。

分かってる。上側のネジか何かが外れているだけ😅。なのはずですが、フォロワーさんとお話していたら気になってしまったので、また近くを通る事があれば掘ってみようと思います。

疲弊も極まりつつあり、そろそろ県道に戻る気になる🥵。

道なりに進むと、遠くから見ていた新永久橋が大きく、構造がよりハッキリと。

後記

久慈川サイクリングコース、山田川沿い辺りは体力的には良かったんですけどね、涼しかったし😏。その後、県道回避ルートを走っていたら、時間帯的にも暑くなってきてしまって、道のりはアップダウンがあってツラかった🥵。県道走ってても多少はありますが、まだゆるやかな勾配だと思う。狭くて見通し悪い所もあるけど、速度出さないのんびりペース(15km/h以下ぐらい)で良いなら、県道ばかりではなく気分転換にはなるだろう🚴。

それなりの主要道路を避けると狭き道でアップダウンになるパターンって、国道349号もそうだったなぁ...「あれ自分は今どっちを走っているんだっけ?」って思い始めたら終わりだよなぁって少し心配でした。体力が落ちているとしか思えないなぁ。。。体重も落ちたし...増えねぇの...維持しているので精一杯な感じ。

さて、次回は「竜神ダム、転倒したけど亀ヶ淵へ辿り着いてみた」というお話の予定です。

おわり。

0 件のコメント:

コメントを投稿