こんばんは。

こんばんは。探索しても迷走したくないtanayasu99(たなやす)です。

久慈川サイクリングコース終点付近のスポットへ立ち寄る事が最近の流行りになっています🚴。コース起点から終点まで快走気味で走り切って疲弊した体で、まったり走りゆくのも悪くないものです。そんなわけで、コース終点付近の薬谷町にある古代の寺跡、江戸時代中期からの石仏群、薬師堂と龍九寺跡、地元郷医・弁護士や政治家として功績を残した偉人たちの墓、近津神社へクロスバイクで見に行ってみたというお話です🚴。

久慈川サイクリングコース

久慈川サイクリングコース起点の久慈大橋(日立市)から、終点の常井橋(常陸太田市)へ🚴。堤防(樋管改築)工事による迂回があるものの、約16kmの道のり。

新川戸橋は通行止めの状態がもう何年も続いている。砂利道があり走りやすくもないので、今の迂回ルートでじゅうぶんだったりする。風情のある橋なので渡れるとそれなりに気分転換にはなるから復活が待ち遠しい。

堤防樋管改築工事の現場見学は平日のみ

4/28だけど...祝日ではなく平日のはずなんだが...🚧。ゴールデンウィークだからですね。

新落合橋付近の赤いプリン

新落合橋付近にて...なんて言い表したら良いのか🙄。左端に見える赤いヤツ。

🍮プリンですやん。

近く見てきたわけではないのでよく分かりませんが。おそらく、生垣とかで見かける「レッドロビン」ではないかなーって思いました。野生のレッドロビンってこういうもんなの??

※後日接近して観察する事に成功しました。

久慈川サイクリングコース終点 菜の花おわる

終点付近、菜の花の見頃は完全に終わったようです。

雑草の季節到来か。堤防の維持管理のため、除草作業により通行止めが頻発する時期ですね。

てんとう虫に突撃されました🐞。

古代久慈郡の寺跡

寺跡?事前調査ではコレどこよ?状態から何とか目星を付けていました。住宅街のど真ん中にあるものの、家がないところに説明板がたっています。

うんまぁ、、、写真が撮りずらい。気持ち的に難易度高いです。

「古代久慈郡の寺跡」の説明板。遺跡から「久寺」と読める文字がついていた土器が見つかったそうです。寺があったのではないかということらしい。

| 古代久慈郡の寺跡 |

|---|

| この辺りに古代久慈郡の寺があったと推定されています。平成7年の発掘調査で、長者屋敷遺跡から住居跡や土師器(はじき)・須恵器(すえき)などの土器、瓦が出土しました。その中に郡寺(ぐんでら)と思われる「久寺」と読める墨書土器がありました。寺院の創建時期は、7世紀末頃と推定されています。 大里・薬谷には、古墳時代及び奈良・平安時代を中心とする住居跡があり、今でも畑から瓦や土器が見つかることがあります。 薬谷町会 |

寺のイメージ図でもあれば良かったけど、まったく見つからず。墨書土器も調べきれず。

石仏群の説明が丁寧

石仏群です。はいおわり。ではなくて、置かれている石仏の種類と説明がちゃんと書かれている。

年代を感じさせるような出で立ちです。覆屋の中が地蔵菩薩でしょうか。

「石仏群」の説明板。地蔵菩薩とは...子安観音とは...馬頭観音とは...それぞれ説明されています。

| 石仏群 |

|---|

| ここには、江戸時代中期から明治・大正時代の石仏が祀られています。 地蔵菩薩は、人々の苦しみを救い、願いをかなえると信じられています。 子安観音は、安産やこどもの健康を願って祀られました。 馬頭観音・馬力神は、馬の健康を祈り、愛馬の供養のために建立されました。 庚申供養塔(こうしんくようとう)は、厄除けや長寿を願って建立されました。 薬谷町会 |

薬師堂と龍九寺跡

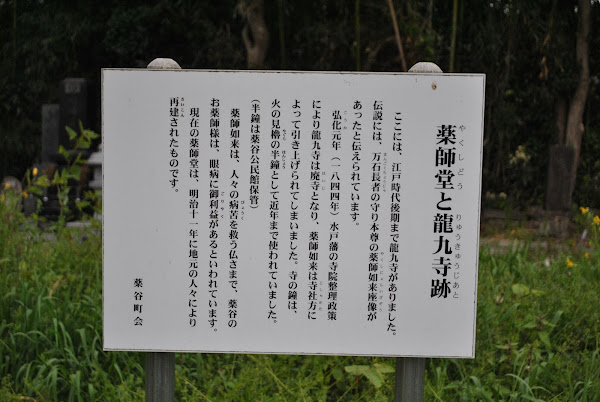

この薬師堂は再建されたものみたい。

「薬師堂と龍九寺跡」の説明板。薬師堂は目の前のこれのことなんだろうなーって想像できますが、龍九寺についてはまったく。

| 薬師堂と龍九寺跡 |

|---|

| ここには、江戸時代後期まで龍九寺がありました。伝説には、万石長者の守り本尊の薬師如来像があったと伝えられています。 弘化元年(1844年)水戸藩の寺院整理政策により龍九寺は廃寺となり、薬師如来は寺社方によって引き上げられてしまいました。寺の鐘は、火の見櫓の半鐘として近年まで使われていました。(半鐘は薬谷公民館保管) 薬師如来は、人々の病苦を救う仏さまで、薬谷のお薬師様は、眼病にご利益があるといわれています。 現在の薬師堂は、明治11年に地元の人々により再建されたものです。 薬谷町会 |

目には心当たりがあるので一礼しときました🙇。

故 草楽舎 関先生 墓

薬師堂のすぐ近くには、説明板と墓。

「故草楽舎関先生墓(関玄篤の墓)」(こ そうらくしゃ ぜきせんせい の はか(せきげんとく))の説明板。

| 故草楽舎関先生墓(関玄篤の墓) (こ そうらくしゃ ぜきせんせい の はか(せきげんとく)) |

|---|

| 郷医の関玄篤は、本草学(医者に関する学問)に精通し、献身的な治療で多くの住民を救いました。この功績により苗字帯刀を許されました。没年は文政12年(1829年)。 関家は幕末まで郷医として地域に貢献しました。 関真之介は、嘉永6年(1853年)薬谷に生まれ、水戸で代言人(弁護士)になりました。明治25年には衆議院議員選挙に当選しました。連続10回の当選を果たして国政に活躍し、また代言人としても大きな功績を残しました。 薬谷町会 |

本草学者(医者)としての関氏について語られた記事は少し調べただけでは見つからなかった。多くは関信之介の政治的な内容でした。

ちなみに本草学とは、動植物や鉱物を薬として使うことに焦点をあてた、中国や東南アジアで発展してきた医薬に関する学問とのこと。平賀源内もそうらしい。

黄色い花は菜の花ではなかった

この辺一帯はまだ菜の花が咲いている?なんか形にも違和感がある。

クサノオウ(Chelidonium majus)とのことです。

AIに聞いている様子🤖。

...本草学に精通し住民を救い、議員や弁護士としても活躍した偉人。黄色い草の王に祝福されてか穏やかな風がなびいていた。

※アルカロイドが含まれており、摂取すると痙攣や呼吸麻痺などを引き起こす可能性がある有毒植物とのこと...ぇぇぇ😨。茎や葉を切ると黄色の乳液を出すことから「草の黄」(くさのおう)と呼ばれ、黄色(オレンジ色?)の乳液は皮膚に触れると炎症やかぶれの原因になるそうな...ぇぇぇ😨。穏やかな気持ちから血の気が引くような気持ちになっていた。

近津神社

近津神社。鳥居と拝殿の位置関係が珍しい。

近津神社の説明板。

| 近津神社 宗教法人(旧村社) |

|---|

| 【鎮座地】常陸太田市薬谷町128 【祭神】面足命(おもだるのみこと)、惶根尊(かしこねのみこと) 【祭日】元旦祭1月1日、例祭4月8日、秋祭9月16日 【沿革】近津神社の創建は不詳ですが、伝説には長者の氏神であったと言われています。徳川光圀の寺社改革により、薬谷村龍九寺内にあったものが元禄7年(1694年)に現在の地に遷座して、薬谷の鎮守となりました。 薬谷町会 |

手水舎。

拝殿。先ほどの鳥居が右奥にあるのが見えます。拝殿の正面に鳥居は見当たらず。

羽黒神社、素鵞神社。

本殿。

後部に...祠のような。

これも祠のような。

石碑 聖徳太子

聖徳太子の石碑。

裏には誰かの生い立ちを年月交えて時系列に刻まれているようでした。漢文ではないの頑張れば理解できそう。「見習後」「諸県修業」「婿養子ニナリ」「大東亜戦争」「戦後復員」「一級建築士合格」...「薬谷公民館再建ノ棟ニヲ以テ百棟ニ達シロンヲ記念シ建立ス」

薬谷公民館を再建した人の功績をたたえ、生い立ちを伝える内容でした。この辺で生まれて、あちこちで仕事して、婿養子になって苗字変わって、戦争行って帰ってきて、建築士になって、地元の公民館を再建したところで建築数が百棟になったことを記念して石碑を建立するという流れのようです。事あるごとに和暦年月が刻まれていたのも印象的でした。

聖徳太子とは関係ないじゃん!って思われますが、聖徳太子の当時の動きを振り返ると納得できるかもしれません。聖徳太子は飛鳥時代の木造建築物である法隆寺や四天王寺など多くの寺院の建立に関わったと考えられています。また遣隋使を派遣し国際交流も豊富で、建築技術や知識を広めたとも言われいる。いわば、建築の神様ともいえるのだ。それゆえ、石碑が建つ地に聖徳太子の足跡がなくとも、技術や想いは受け継がれ、人々は「聖徳太子」と石碑を建てずにはいられない。

とはいえ、ここから北上したところに足跡が伝えられているお寺があったりしますがw。

後記

久慈川サイクリングコース終点付近の立ち寄りスポット散策まさかの第3弾となりました🚴。説明板があれば読みに行きます笑。石碑も漢文でなければ興味を示して熟読します🧐。聖徳太子石碑はこういう残し方もあるのかと思って少し面白かったなぁ。婿養子前と後の苗字も刻まれていましたが、ここではあえて触れませんでした。ひっそりしていた方が良いかなと。あとは、過去に何度も立ち寄っている薬谷堰と、行き忘れた横塚山近くの石仏群が気になるぐらいかなぁ。薬谷町編ラスト行くかな行かないかな。。。

おわり。

0 件のコメント:

コメントを投稿