tanayasu99(たなやす)です。

Bloggerの新しいインターフェースは、良い所もあるけど、総合的に使いづらいという結論に至り、慣れることを諦め、現行インターフェースで編集しています。使いづらい状態のまま、完全に切り替わったら、たぶんメモ帳(Notepad)で編集すると思う。(メモ帳>Blogger)(笑)。

そんな愚痴をこぼしながら、今回は「そういえば、昔は県外の紫陽花も見に行っていたなぁ」と、いうほど昔ではありませんが、県外の紫陽花を見に行っていたこともあったなぁというお話です。ついでにいえば、紫陽花のためだけに行ったわけではなかったと思う。

栃木県大田原市:芭蕉の里くろばね紫陽花まつり

大田原市の黒羽町(くろばねまち)といえば、松尾芭蕉が長期滞在した町である(芭蕉忍者説はさておく)。このことは、黒羽町にとって、貴重な観光資源・原動力になっていると感じる。個人的には、水戸から那須や会津などへ行く時の、ほどよい休憩地点でもあったりする。これも、むかし別のブログで記事にしてたなぁ...まいっか。

見に行ったのは、2012年のみっぽいかなぁ。この時は、祭りをやっていて、屋台あり、催し物あり、人がたくさんいて賑やかでした。

あじさい祭りの会場は、「史跡 黒羽城跡 本丸跡」を中心にしたものです。城内・外は紫陽花でいっぱいです。そういえば、なんでこんなに紫陽花だらけになったのか...知らないなぁ。きっとドラマがあるにちがいない。

F値5.0でもけっこうボケて、良い感じです。

体育館前のスペースが、イベント会場になっており、お囃子(太鼓)など披露されていました。

イベント見ながら、休憩しました。鮎の塩焼きと、サービスのお茶。

再び散策しながら、紫陽花鑑賞を。ガクアジサイが多いですね。文化伝承館ステージや物見櫓。この時は、震災からの復興だったかな...復旧工事だったと思う。

山というか、丘と丘にかかる歩道橋から、斜面に咲く紫陽花。ここも見所のひとつではあるが、よくあるのは歩道橋(あじさい橋)と紫陽花を入れて撮っている写真ですかね。

たぶん、歩道橋を下(堀)から撮るには、どの道を行けば良いのだろうかと、彷徨い始めたのかと。

紫陽花ロードから外れて、森の中。ひと気のない道を歩き続ける。

ようやく、歩道橋(あじさい橋)と紫陽花のツーショット。疲れたのか、あんまり真面目に撮ってないなコイツ(笑)。

屋根の上の成長がやたら良いおうちを撮って終わり。

駐車場が、あんまり広くないんですよね。行った時たまたまだったのか、混雑していて5分ぐらい待ったと思う。那珂川沿いにある駐車場に停めて、歩いて行くのはちょっとツラそうです。蒸し暑い時期ですし、空くのを待った方が良いかな。

今年(2020年)は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、まつりは中止になったようです。しかも、周辺駐車場も閉鎖しているようです。えー、まさか、そこまでやるとはね...ちょっと緩んできてるから、最新情報に注意したいところです。

<参考>

「芭蕉の里くろばね紫陽花まつり」開催中止のお知らせ

とちぎ旅ネット>イベントを探す>那須エリア>【2020年・中止】芭蕉の里 くろばね紫陽花まつり

紫陽花以外にも、桜やツツジが見所のようです。来年、落ち着いていれば行ってみたい。

ズームを意識した、ちょっとしたカメラ選び

2012年に使っていた一眼レフカメラはNikon D3000。上記の写真がそうなんですが、良い感じに撮れていたと思います。とはいえ、日中だとスマホでも同じように撮れてしまうんですよね。ズームしたところで差が出る印象がありますが、一眼レフカメラの標準的なレンズだとそんなにズーム出来ないし、使い手の気持ちが大きく左右しそうな...。200mm以上のレンズでようやく、ズームした感じに浸れる。使い捨てカメラから、デジタルコンパクトカメラを使い出したあたりでズームがまぁまぁ良かったんですよね。2004年あたりかな。一眼レフカメラのようなメカニカルなズームより、デジタルコンパクトカメラのような光学ズームのほうが、ズーム率はどうしても優れている。まぁ画質が伴っているかというと、微妙か・または伴っていないともいえる。

一眼レフカメラのレンズには、ズームが出来ないレンズも当たり前のようにあるぐらいなので、シチュエーションによっては、「撮影者の足で距離を調整する(移動して撮る)」のような文言はよく目にしたフレーズでした。画角に収まらなくて後ろに下がったり、被写体が小さくなりすぎて前に行ったりするやつ。

そんな悩みを解決できそうなのが、ソニーのRX10IIIかな。レンズは24-600mmという、ズーム幅が広くて、かなり凄いと。さらに、これに光学ズーム25倍まで拡大できるという。運動会、スポーツ、野鳥...あらゆるシチュエーションで困ることは少なさそうである。

それでありながら、35mmを下回る数値24mmの存在は広角域も期待でき、自撮りや風景撮影の強みにもなるだろう。

リンク

さらに、着目すべきはF値だろう。大口径レンズに相応しい数値、F2.4という、いわゆる明るいレンズに分類されそうな実力である。夜景撮影、イルミネーション撮影、蛍撮影や、星空撮影でラクに撮影できるだろう。ただし、ズームすればF2.4の選択肢は失われるのでアングルはよく考えたいものだ。

ちなみに、一眼レフカメラではなく、デジタルスチルカメラ...レンズ交換は出来ない、いや、「レンズ交換する必要が無い」と表現し、レンズ交換によるデメリットを消している印象があるといっても良いだろう。

とここまで、絶賛しておきながら、強いて欠点をあげるとすると、重さが1kgあることだろう。仕方がない(笑)。

価格もけっこうするが、レンズを買い足したりする必要が無い、いわゆるこれひとつでほとんどの撮影意欲は満たせるだろうというカメラなので、むしろ安く感じる(時期や通販サイトによるが、だいたい13~20万円ぐらい)。

他にもいろいろあるだろうから、実際に見たり触ったりすることをおススメする。特に操作性とか。重さも重要ではあるが、手首や腕・肩に影響してくるかなんて、正直、お店の滞在時間程度では分からないと思う。ちなみに自分はD7100の重さ(レンズ含む1kg)で6時間ほぼ持ち歩いたら、手首が痛くなっている。3時間ぐらいで痛み出してはいたか。

最後に。マクロレンズなど専門的な職人的なレンズに強みを見いだせるなら、レンズ交換できるカメラを選ぶ方が良いだろう。しかし、そこから600mm以上のレンズを買うとなると、かなりの金額になるだろうから、撮影目的や希望する仕上がり具合をよく絞り込んだ方が良いだろう。

群馬県前橋市:荻窪公園の紫陽花

群馬県で蛍スポットを探していたら、荻窪公園がヒットしたのが行くきっかけだったかな。当然、明るいうちに散策しておこうと思い、行ってみたら紫陽花が多く植えられ、ほどよい距離の遊歩道も整備されており、紫陽花を楽しむことが出来るんじゃないかと期待した。約1週間前に蛍撮影しているから、紫陽花は部分的に咲いていたけど、全体的に見頃はまだ先だったんだろうな。ちなみに、荻窪公園と称するが、道の駅(赤城の恵)や温泉施設が併設されていて、けっこう楽しい所です。

2014年 第1回 初めての所で見る紫陽花に雨が降ろうがテンション上々

この年、初めて訪れて2回程、紫陽花を撮っています(笑)。2014年なので、D3000は隠居し、D7100がメイン機になっている時期です。35mm単焦点レンズと10mm超広角レンズも携えて。

ちょっと雨上がりだったのか...いや傘さして撮っていた記憶があるなぁ(笑)。雨の重みなのか、自身の重みなのか、かなり垂れています。

雨降ってましたね。遠く傘ユーザーが見えます。

小川があると、なんか癒されますね。

花の付き具合が悪そうな1枚。後日また紫陽花撮りに出掛けているから、まだ終わりじゃないと思いますが。

飽きたのか、モンシロチョウを撮っています(笑)。

ただのたんぽぽなんですが、面白い撮り方をしています。F値1.8でボケ強めと、F値14.0で暗くなったと思ったら雫が際立っています。3枚目はシャッター速度を調整し、肉眼と似たような明るさにしましたが、雫がまだ良い感じです。。

昆虫でも居ないだろうかと探したんでしょうね。ハエしかいねぇ。しかも、2枚目はなんか1匹増えるという(笑)。

紫陽花撮影に、完全に飽きていますね...。

この写真ら辺で、よく蛍が飛んでいました。当時はね。今はどうだか分かりません。ただ、蛍保存の会が守っている所なので、懐中電灯やスマホの光を当てないで下さいとか、捕獲・持ち帰らないで下さいとか、管理の人が注意していました。三脚で構えて撮っていると、どんな感じですか?と気さくに声かけてくれたり。

よく紫陽花が植えられています。

すぐ飽きる。いや、何か小さなことでも良いから気付きたいんだろうな。

「荻窪公園にあるアジサイの種類」看板。こういうのがあると、コンプリートしたくなりますね。

たぶん、最初に戻ってきたのだろうと思うけど、こういう看板は最初に撮らないと(笑)。当時はそういう気持ちは無かったんだろうな。...え今なら、そんな大変そうなことするか...するかも。

2014年 第2回 ちょっと混んでいた

晴れている日に、もういちど来たという訳ではなさそう。1回目は単独で、2回目は2人で来たようです。1週間ぐらい経っていますが、見応えはどうでしょうか。駐車場でコペンと紫陽花。紫陽花からは少し離れていますが、良い感じに咲いているように見えます。

半分ぐらい森なんですよね。実際の明暗と違うように撮れてしまうことがあって、ちょっとしたカメラ殺しです(笑)。若干青空が見えています。

ほぉ、傘を使う程、降っていましたよ的な写真ですね。

なんだか、1週間前とはまるで違う感じです。

なんだ、このシャボン玉生成兼射出装置は(笑)。とまぁ、子連れのファミリー向けにはちょうど良い、遊び場だったようです。

2回目ということで、撮影枚数は少なめでしたが、良い見頃だったと思う。

2015年 蛍撮影のため、エコ撮影っぽい

この年も紫陽花を見に行っていました。1回だけです。18時頃に立ち寄って、暗くなる前に散策していたみたいです。夜は、蛍撮影でした。また過去の話として、そんな記事を書けたらなぁと思います。1年前はこんな感じの写真は無かったんだが(笑)。

1年前より、綺麗に咲いている時期っぽいですかね。

ボケ遊び。

なんか壮大な感じ。

今夜はそこで泊まる気か。

2年目(3回目)ということもあり、さらに撮影枚数は少なめでした。18時という明るさギリギリの、遅い時間帯だったし、蛍の撮影に絞ってたんでしょうね。撮りながら散策すると、気を付けないと進行速度が撮ってない人の数倍遅い(笑)。金沢城だったかな...5,6時間以上居たことがあったのは...そんな過去の話も良いな。

シャボン玉ぶっ放しマシンが出ていたのは、そういう時期だったのかなぁ。3回も行ったけど、祭りっぽい感じを写真で撮っていないし、そんな旗や看板も覚えていないなぁ...残念でした。

なお、例のごとく、2020年の「荻窪公園アジサイまつり」は中止とのことです。

<参考>

前橋市役所>組織から探す>建設部>公園管理事務所>お知らせ>【中止】(6月中旬)荻窪公園アジサイまつり

群馬県渋川市:小野池あじさい公園

荻窪公園の見事な紫陽花に感動したのか、他にも紫陽花スポットが無いかと探してヒットしたのが、ここだったのかな。斜面ありの散策しがいのある公園だったなぁ。ここは2015年のみの来園だったみたい。紫陽花の絵が入った良い看板です。紫陽花に道路に川に...こんなアングルというか場所あったんだなぁ...覚えていない。

川の流れがある所、特に流れ落ちるところでは、こだわって撮っていたようです。が、しかし、確か三脚を持って行かなかったから、手振れが酷いです。拡大しないと分からないか。

「あれ?芭蕉さんの俳句じゃね?」と思ったかは分からないが、どういうわけか、この石碑と人物と犬を撮っていた(笑)。さすがに人物がしっかり写っている写真は載せる気にはならないが、それしか焦点合っている写真が無いとか困る。結局トリミングした。ほんとは右に、流れ落ちる水もあった。

「紫陽花や 帷子どきの うす浅葱 芭蕉」と刻まれています。フリガナも刻まれているところが、ちょっとスペック高く感じます。

「帷子どき」(かたびらどき)は、端午の節供から八月末までとか、夏に適した服や帽子を着用する時期とか指すらしい。麻の小袖とか。

「浅葱」(あさぎ)も聞き慣れない言葉だなぁっと思ったら、あさぎ色のことで、薄浅葱色(あさぎいろを薄くしたような淡い青緑色、葱(ねぎ)の葉の色)みたい。HTMLカラーコードで調べてみたら、こんな感じの色でした(カラーコード:#69C2C7)。...確かに葉っぱの色っぽいような。この色の紫陽花見たかな。

芭蕉さんが居る時代から、この辺が紫陽花で有名だったのか、紫陽花つながりで持ってきたのか。栃木県栃木市にある「四季の森星野」に同じ俳句の石碑があるんだとか。芭蕉の俳句を収録した俳書「陸奥鵆」(むつちどり)から、抜粋したっぽいですね。ちなみに、「四季の森星野」には、2014年2月、蝋梅鑑賞の目的で立ち寄ったことがありますが、さすがに石碑までは気に留めなかったようです。

けっこう、広い公園です。水が流れ落ちるそばに、上りの遊歩道があり、上から眺める景色も悪くない。

石碑「小野池の由来」。

まじめに書き起こしてみようと、近代的なツール「Googleレンズ」さんの力を借りてみた。最近、身内でちょっとした話題になったホットなツールなのです(笑)。

ぉお?!いけるじゃないかと、数行あるというだけで、そう思った。斜めに写っているし、縦書きだし、よく文字起こし出来たと感心した。江戸時代に建設したっぽい流れだったのが、急に「平成24年渋川市の小野沢平左衛門が建設した」みたいに文字起こしされており、最近になっちまったなぁおい。って感じでした。

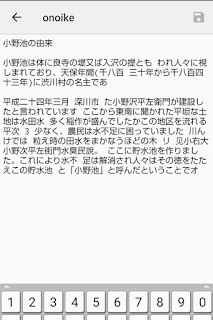

画質が悪いのか、元からだったのか分からないが「っ」が無かったり、読み難い所は句読点を入れたりして修正しました。では、以下のとおりです。

「小野池は、俗に良珊寺の堤、又は入沢の提とも言われ人々に視しまれており、天保年間(千八百三十年から千八百四十三年)に、渋川村の名主であった小野沢平左衛門が、建設したと言われています。

ここから、東南に聞かれた平坦な土地は、水田が多く、稲作が盛んでしたが、この地区を流れる平沢川だけでは、田植え時の用水をまかなうほどの水量が少なく、農民は水不足に困っていました。

これを見かねた小野沢平左衛門が、農民を説いて、ここに貯水池を造りました。これにより、水不足は解消され、人々はその徳をたたえ、この貯水池を「小野池」と呼んだと言うことです。

平成二十四年三月吉日 渋川市」

※良珊寺=りょうさんじ。曹洞宗如意山。

※堤=つつみ。水があふれないように、土などを積み上げてあるやつ。土手とか。

半分以上は、手打ちしたなぁ(笑)。

...っで、小野池とは農業用の貯水池でしたということですね。航空写真で見ると、今でも南西においては、田んぼがあり、お役目果たしていそうです。南には良珊寺も見えましたね。北には入沢という地名が見え、黒沢川が流れているのがわかります。冒頭の川の写真はそれだったんだろう(あれ??フラグ回収したみたいw)。

「ナデシコガクアジサイ=撫子額紫陽花」。なんか名前の勢いだけで写真撮ったんだなぁと思う。...まて、英語名がやけに長くないか?なんだこれ?

「Hydrangea macrophylla f.normalis `nadeshiko Gaku-ajisai`」ぁぁ半分近くはローマ字読みみたいなもんだ。ネットで調べると、額紫陽花の学名が「Hydrangea macrophylla form. macrophylla」という記述も見受けられた。なるほどね。

ちなみに、花のふちがギザギザしていて、ナデシコの花と似ていることから、そう名付けられたんだとか。

そんなにハエを撮ることないと思うんだけど。カナブンかな...よく見ないとカメムシと見分けられなくなる。

なんか、花の位置が美しくないか。

カタツムリが居ました。地面にですが。なかなか、葉っぱの上にいらっしゃることが無い気がする。

「クロヒメアジサイ=黒姫紫陽花」。はい、また名前の勢いで写真撮ってます。そして、連れの黒い犬。

今の方が歩きたがらない犬になったなぁ。

単焦点レンズじゃないと、この感じは出せないなぁ。F値は10.0だけど、レンズの構造も影響しているんだと思う。35-50mmレンズではこうは撮れないもんな。...って、ただの葉っぱな写真なんだが。

「ベニヤマアジサイ=紅山紫陽花」。はい、またまた名前の勢いで写真撮ってます。

名前のように紅く見えないのは、撮り方が悪かったのか、花の成長過程なのか、違う紫陽花だったのか。白っぽくなりすぎた感じも無いし、違う紫陽花が濃厚かなぁ。。。ちょっと自信ないですねこれ。

ここも「あじさいまつり」って大々的にやっていたんですね。人が多く、臨時駐車場があった印象だけ残っていて、旗や祭りっぽい写真が無かったなぁ...残念。

なお、例のごとく、2020年の「あじさいまつり」は中止とのことです。状況が好転したとしても、急に出来るようなもんじゃないだろうし、こればかりは仕方がないなぁ。どれもこれも、2021年に期待しましょう。

<参考>

渋川市観光情報サイト>祭り・イベント>令和2年度「あじさいまつり」の開催中止についてl

後記

いざ県外の紫陽花!!って感じで、見に撮影しに行っているのって、こんなもんみたいです。ドライブ先で休憩や観光していれば、いくらでも紫陽花は見かけている気がしますが、紫陽花祭りや紫陽花公園として開放していると、整備されているおかげもあり、見応えがあって良いもんです。過去の話として、紫陽花編はこれにて完了です。

参考:2020/06/12 過去の話part12 紫陽花(保和苑・長松院・雨引観音)を見に行ってきたが、ある所では生育不良であじさい祭り中止?!

おわり。

0 件のコメント:

コメントを投稿